Date à déterminer

Personne à contacter :

Mme Claudette CHADUTEAU

06 81 29 10 82

Non loin du Château, Louis XIV donna libre cours à son amour de l’architecture et des jardins en créant un domaine réservé à son usage personnel. Aménagés à l’emplacement d’un ancien village, les lieux en conservèrent tout naturellement le nom : Trianon. Louis XV puis la reine Marie-Antoinette tombèrent à leur tour sous le charme des lieux et contribuèrent à son développement et à son embellissement.

Créé par Louis XIV qui fit tout d’abord bâtir, à l’extrémité du bras nord du Grand Canal, un premier petit château, le Trianon de porcelaine, bientôt remplacé par le Trianon de marbre ou Grand Trianon, ce vaste domaine garde aussi le souvenir de la reine Marie-Antoinette. L’épouse de Louis XVI trouvait en effet régulièrement refuge au Petit Trianon édifié par Louis XV à la fin de son règne. Elle y avait fait aménager un jardin dans le style paysager en vogue, agrémenté de fabriques et bientôt complété d’un hameau.

Dédiés à l’intimité des souverains, les lieux offrent de remarquables édifices enchâssés dans des jardins dont la variété et l’agrément donnent un charme tout particulier.

Le Grand Trianon est un édifice unique en son genre, avec sa loggia centrale ou « péristyle » qui assure une véritable transparence entre la cour et les jardins. Jules Hardouin-Mansart entreprend sa construction en 1686 sous l’œil vigilant du roi. Le château est alors appelé « Trianon de marbre », en raison du marbre de Languedoc qui habille une partie de ses façades. La plupart de ses appartements ont conservé leur remarquable décor sculpté d’origine et présentent aujourd’hui un mobilier Empire de tout premier plan. Quant aux jardins, leurs parterres mettent toujours les fleurs à l’honneur, comme au temps de Louis XIV, où Trianon était surnommé le « palais de Flore ».

Le Petit Trianon, considéré comme l’un des chefs-d’œuvre d’Ange-Jacques Gabriel, s’impose comme un manifeste de l’architecture néoclassique. Il fut achevé en 1768. Le goût du roi pour les sciences botaniques en est à l’origine. Le petit château avait été en effet commandé pour se trouver au cœur des jardins que Louis XV s’était attaché à développer depuis les années 1750 et qui, à sa mort, comptaient parmi les plus riches d’Europe. Hormis l’actuel jardin français, les lieux ont ensuite été profondément remaniés par Marie-Antoinette qui y fit aménager, à partir de 1775, un vaste jardin paysager orné de fabriques.

Le Hameau de la Reine, édifié entre 1783 et 1786 par Richard Mique, architecte de la reine, illustre le goût de l’époque pour les charmes de la vie champêtre. Inspiré de l’architecture traditionnelle cauchoise et disposé comme pour composer un tableau, ce petit village comportait des maisons faites soit pour le simple divertissement (billard, salle à manger…), soit ayant une véritable fonction agricole comme les laiteries ou la ferme. La Maison de la Reine a bénéficié d’une vaste campagne de restaurationVisite virtuelle du hameau…, terminée en 2018.

Enfin, le théâtre, inauguré en 1780, est aujourd’hui l’un des seuls théâtres au monde à avoir conservé intacte la plus grande partie de sa machinerie d’origine. La reine y fit souvent venir des spectacles et l’utilisa quelquefois pour y jouer la comédie elle-même devant un public très restreint.

Le domaine de Trianon en drone

Partez à la découverte du domaine de Trianon à bord d’un drone FPV lancé à toute allure dans les airs. En immersion complète, survolez le Grand et le Petit Trianon, traversez les arbres, longez la rivière anglaise jusqu’au hameau de la Reine pour une visite étourdissante.

Dépliant du domaine de Trianon

Du 2 mai au 31 octobre 2024, découvrez les Belles Eaux de Trianon et profitez des jardins du Grand et Petit Trianon et de leurs bassins mis en eaux, dont le Buffet d’eau restauré en 2023.

Horaire : les mardis, jeudis, samedis et dimanches, de 12h à 16h

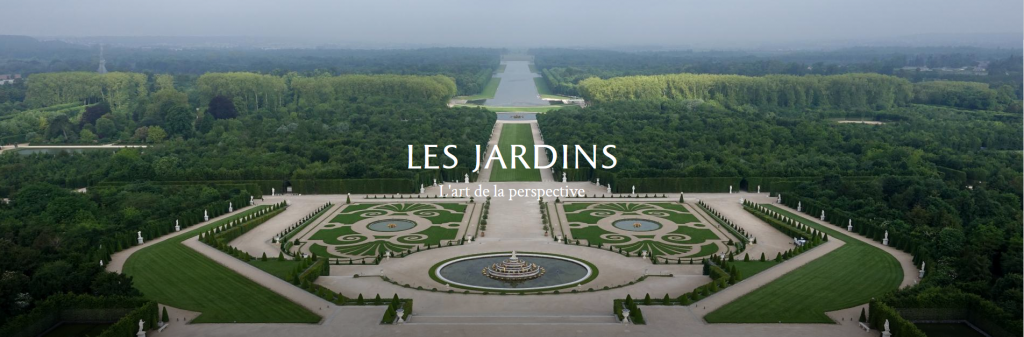

De la fenêtre centrale de la galerie des Glaces se déploie, sous l’œil des visiteurs, la grande perspective qui conduit le regard du parterre d’Eau vers l’horizon. Cet axe originel est-ouest, antérieur au règne de Louis XIV, André Le Nôtre se plut à l’aménager et à le prolonger en élargissant l’allée royale et en faisant creuser le Grand Canal.

En 1661, Louis XIV charge André Le Nôtre de la création et de l’aménagement des jardins de Versailles qui, à ses yeux, sont aussi importants que le Château. Les travaux sont entrepris en même temps que ceux du palais et durent une quarantaine d’années. Mais André Le Nôtre ne travaille pas seul. Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments du Roi, de 1664 à 1683, dirige le chantier ; Charles Le Brun, nommé Premier peintre du Roi en janvier 1664, donne les dessins d’un grand nombre de statues et fontaines ; enfin, le Roi lui-même se fait soumettre tous les projets et veut le « détail de tout ». Un peu plus tard, l’architecte Jules Hardouin-Mansart, devenu Premier architecte du roi et surintendant des Bâtiments, édifie l’Orangerie et donne plus de simplicité au tracé du Parc, notamment en modifiant ou décloisonnant certains bosquets.

La création des jardins demande un travail gigantesque. D’énormes « remuements de terre » sont nécessaires pour niveler les espaces, aménager les parterres, bâtir l’Orangerie, creuser les bassins et le Canal, là où n’existaient que des bois, des prairies et des marécages. Les arbres sont acheminés déjà grands depuis de nombreuses provinces de France ; des milliers d’hommes, quelquefois des régiments entiers, participent à cette vaste entreprise.

Pour rester lisible, le jardin doit être replanté environ tous les cent ans. Louis XVI s’en charge au début de son règne. La replantation suivante a lieu sous Napoléon III. Après un certain nombre de tempêtes à la fin du XXe siècle, dont celle de décembre 1999, la plus dévastatrice, le jardin est entièrement replanté. Il offre actuellement un aspect jeune, comparable à celui qu’a connu Louis XIV.